11.15일(日) 錦山의 고향마을에 있는 사당 삼태사(三台祠)에서 조상님께 제향(祭享)을 올렸다.

매년 제향이 있을 때면 늘 그 전날(토)오후에 아버지의 직계자손들이 모여서 전야제를 열고 회포를 풀며 그 다음날 아침식사까지 마친 후에 고향마을로 이동을 하곤 한다.

금년에는 계룡산온천지역의 펜션에서 모였는데 만나는 시각을 특정하지 않고 오후2시 이후로 정한지라 제각기 자유로이 아무 때나 편하게 모여든다. 빠질 사람은 빠지고 모두 26명이 참석하였는데 나는 아들네와 함께 제일먼저 도착해서 2시쯤에 혼자 동학사계곡을 오르기로 했다.

동학사는 수학여행으로 한번 다녀간 적이 있다.

그런데 중학교 때인지 고등학교 때인지 전혀 기억이 나지 않는다. 하여튼 수십년전의 일이다.

코스는 동학사시외버스정류장 – 동학사주차장 – 학바위(동학사탐방안내소) - 동학사 – 은선폭포까지,

처음 생각으로는 계룡8경의 제4경인 관음봉의 한운(閑雲)을 조망하려했으나 늦게 떠난 길이라서 제7경인 은선폭포에서 되돌아 내려왔다.

계룡산 산행지도 보기 ☞ http://blog.naver.com/kosh9767/220516233419

계룡산(鷄龍山,845m)

차령산맥의 연봉으로서 충남 공주시·계룡시·논산시·대전광역시 유성구에 걸쳐 있다.

최고봉인 천황봉(845m, 출입금지구역) · 쌀개봉(828m, 출입금지구역) · 관음봉(816m, 천황봉, 쌀개봉과 더불어 계룡산의 주봉) · 삼불봉(775m) · 문필봉(756m) · 연천봉(740m)

등 20여개의 봉우리로 이루어졌으며, 전체 능선의 모양이 마치 닭볏을 쓴 용의 형상을 닮았다하여 계룡산이라고 불린다.

신라5악(五嶽)가운데 하나로 백제 때 이미 계룡 또는 계람산, 옹산, 중악 등의 이름으로 바다건너 당나라까지 알려졌으며, 풍수지리상으로도 한국의 4대 명산으로 꼽혀 조선시대에는 이 산 기슭에 새로이 도읍지를 건설하려 했을 정도이다. 특히 정감록(鄭鑑錄)에는 이곳을 십승지지(十勝之地), 즉 큰 변란을 피할 수 있는 장소라 했으며 이러한 도참사상으로 인해 한때 신흥종교 및 유사종교가 성행했으나 종교정화운동으로 1984년 이후 모두 정리되었다.

지질은 대체로 중생대 쥐라기·백악기에 형성된 화강암으로 구성되어 있으며, 차령산맥이 금강에 의해 침식되면서 형성된 잔구성 산지로서 산세가 웅장하고 경관이 뛰어나다. 노성천·구곡천·갑천·용수천 등이 발원하여 금강으로 흘러든다.

각 봉우리 사이에는 7개의 계곡과 3개의 폭포가 있어 운치를 더해주며, 자연경관이 빼어나 1968년 12월 31일 국립공원으로 지정되었다. 특히 계룡팔경(鷄龍八景)은 대표적인 관광명소인데

제1경은 천황봉(天皇峰)의 해돋이(日出), 제2경은 삼불봉(三佛峰)의 겨울눈꽃(雪花), 제3경은 연천봉(連天峰)의 해넘이(落照), 제4경은 관음봉(觀音峰)의 구름(閑雲), 제5경은 동학계곡(東鶴溪谷)의 숲(新綠), 제6경은 갑사계곡(甲寺溪谷)의 단풍(丹楓), 제7경은 은선폭포(隱仙瀑布)의 자욱한 안개(雲霧), 제8경은 오누이탑(男妹塔)의 밝은 달(明月)을 가리킨다.

동학사에서 오누이탑-금잔디고개-신흥암-용문폭포를 거쳐 갑사로 가거나 은선폭포-관음봉-연천봉을 거쳐 갑사로 가는 코스, 갑사에서 연천봉-고왕암을 거쳐 신원사로 가거나 동학사에서 은선폭포-관음봉-연천봉을 거쳐 신원사로 가는 등 여러 코스의 등산로가 잘 발달되어있으며 대개 3~4시간이 소요된다.

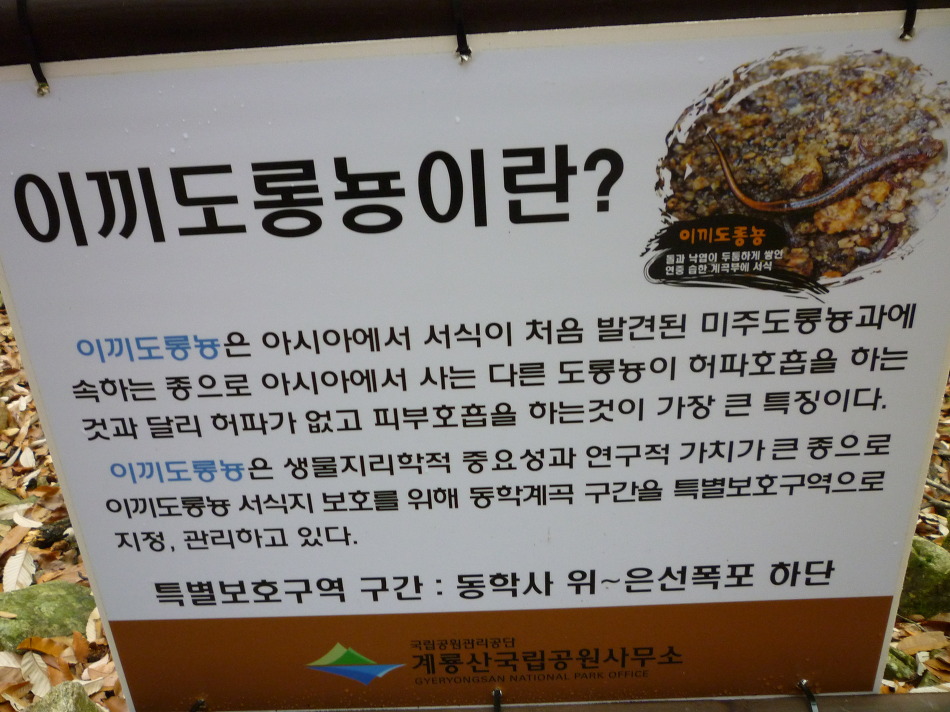

좀닭의장풀·개맥문동·금관초·벌개미취·골잎원추리·산바랭이 등 6종의 한국 특산종이 자라며, 이밖에 황매화·팽나무·느티나무 등 식물 611종과 노루·너구리 등 산짐승 23종을 비롯해 총 1,160여 종의 동식물이 서식한다.

또 갑사 삼신불괘불탱(국보 298호) 신원사 노사나불괘불탱(국보 299호) 등 국보 2점, 보물 10점을 포함해 지정문화재 18점, 비지정문화재 24점 등 총 42점의 문화자원이 보존되고 있어 학술적으로도 높은 가치가 있다.

우리가 묵은 숙소(향나무에 가린 집 2층)로 50명은 족히 묵을 수 있는 펜션이다.

동학사로 올라가는 길은 동학사계곡이 시작되는 학바위· 계룡산국립공원사무소 지근거리까지 식당가와 노변상점들이 문전성시를 이루며 북적이고, 관광객과 등산객이 뒤섞여 어수선하기 그지없다. 혼란스러운 분위에서 빨리 벗어나고자 발걸음을 재촉했다.

전날 오전부터 이날까지 24시간이상 계속되던 비가 오후 들어 개면서 미세먼지가 많이 가셨다.

청명하지는 않지만 비에 함초롬히 젖은 단풍과 떨어진 낙엽들이 한결 산뜻하다.

동학계곡 신록(東鶴溪谷 新綠)

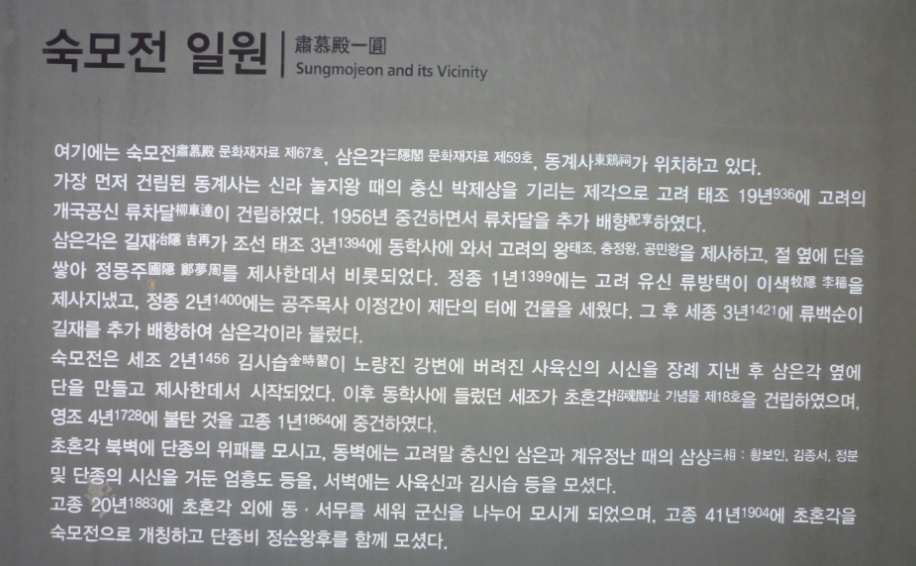

학바위 앞에서 관음봉고개에 이르기까지 약3.5km의 동학계곡은 언제나 푸른 숲에 둘러싸여 맑은 물소리 새소리가 청량하다. 계곡의 입구 노거수(老巨樹)속을 신선처럼 걷노라면 비구니의 강원이 있는 동학사에 이르고, 그 아래 우리민족사에 빛나는 충의절신을 모신 삼은각, 숙모전, 동계사가 자리 잡고 있다.

동학사앞에서 눈을 높이면 저 멀리 쌀개능선과 서북능선이 시계에 다가서며, 계곡을 1.5km 거슬러 오르면 산수의 조화미를 자랑하는 은선폭포에 이른다.

은선폭포를 지나 관음봉 고개까지 다소 가파르나 신록이 피어나는 봄의 계곡이 으뜸이며 예로부터 봄 동학, 가을 갑사로 널리 알려져 있어 계룡산의 5경으로 일컫는다. <국립공원관리공단>

동학사(東鶴寺)

충청남도 공주시 반포면 학봉리 계룡산(鷄龍山)에 있는 절. 동계사(東鷄寺)라고도 한다. 대한불교조계종 제6교구 본사인 마곡사(麻谷寺)의 말사이다.

724년(성덕왕 23) 상원(上願)이 암자를 지었던 곳에 회의(懷義)가 절을 창건하여 청량사(淸凉寺)라 하였고, 920년(고려태조3년) 도선(道詵)이 중창한 뒤 태조의 원당(願堂)이 되었다.

936년 신라가 망하자 대승관(大丞官) 유거달(柳車達)이 이 절에 와서 신라의 시조와 충신 박제상(朴堤上)의 초혼제(招魂祭)를 지내기 위해 동학사(東鶴祠)를 지었다. 그리고 사찰을 확장한 뒤 절 이름도 동학사(東鶴寺)로 바꾸었다.

이 절의 동쪽에 학 모양의 바위가 있으므로 동학사(東鶴寺)라 하였다는 설과, 고려의 충신이자 동방이학(東方理學)의 조종(祖宗)인 정몽주(鄭夢周)를 이 절에 제향하였으므로 동학사(東學寺)라 하였다는 설이 함께 전해진다.

1394년(조선태조 3년) 고려의 유신(遺臣) 길재(吉再)가 동학사의 승려 운선(雲禪)과 함께 단(壇)을 쌓아서 고려 태조를 비롯한 충정왕·공민왕의 초혼제와 정몽주의 제사를 지냈다.

1399년(정종 1) 고려 유신 유방택(柳芳澤)이 이 절에 와서 정몽주·이색(李穡)·길재 등의 초혼제를 지냈으며, 다음해 이정한(李貞翰)이 공주목사로 와서 단의 이름을 삼은단(三隱壇)이라 하고, 또 전각을 지어 삼은각(三隱閣)이라 하였다.

1457년(세조 3) 김시습(金時習)이 조상치(曺尙治)·이축(李蓄)·조려(趙旅) 등과 더불어 삼은단 옆에 단을 쌓아 사육신의 초혼제를 지내고 이어서 단종의 제단을 증설하였다.

다음 해에 세조가 동학사에 와서 제단을 살핀 뒤 단종을 비롯하여 정순왕후(定順王后)·안평대군(安平大君)·금성대군(錦城大君)·김종서(金宗瑞)·황보인(皇甫仁)·정분(鄭奔) 등과 사육신, 그리고 세조 찬위(簒位: 임금의 자리를 빼앗음)로 원통하게 죽은 280여 명의 성명을 비단에 써서 주며 초혼제를 지내게 한 뒤 초혼각(招魂閣)을 짓게 하였다. 인신(印信: 도장)과 토지 등을 하사하였으며, 동학사라고 사액하고 승려와 유생이 함께 제사를 받들도록 하였다.

1728년(영조 4) 신천영(申天永)의 난으로 이 절과 초혼각이 모두 불타 없어졌고, 1785년(정조 9) 정후겸(鄭厚謙)이 위토(位土: 묘에서 지내는 제사의 비용을 마련하기 위하여 경작하던 논밭)를 팔아버리자 제사가 중단되기도 하였다.

1814년(순조 14) 월인(月印)이 예조에 상소하여 10여 칸의 사옥과 혼록봉장각(魂錄奉藏閣)을 세웠다. 1827년 홍희익(洪羲翼)이 인신을 봉안하는 집을 따로 지었으며, 충청좌도어사 유석(柳奭)이 300냥을 내고 정하영(鄭河永)이 제답(祭畓)을 시주하여 다시 제사를 베풀었다.

1864년(고종 1) 봄에 금강산에 있던 만화 보선(普善)이 이 절에 와서 옛 건물을 모두 헐고 건물 40칸과 초혼각 2칸을 지었는데, 초혼각은 1904년 숙모전(肅慕殿)으로 이름이 바뀌었다. 그 뒤 만화에게서 불교경론을 배운 경허(鏡虛, 1849∼1912)가 9년간의 수학을 마치고 1871년(고종 8) 동학사에서 강의를 열었고, 1879년에는 이곳에서 큰 깨달음을 얻어 한국의 선풍을 드날렸다.

6·25전쟁 때 옛 건물이 모두 불타 없어졌다가 1960년 이후 서서히 중건되었다. 현존하는 당우로는 대웅전·삼성각·동림당·조사전·숙모전·육화당·염화실·강설전·화경헌·범종각·실상선원·동학강원(東鶴講院) 등이 있다. 이 중 동학강원은 운문사의 강원과 함께 우리나라의 대표적인 비구니 강원으로 손꼽히고 있다.

산내암자로는 관음암·길상암·문수암·미타암·귀명암·상원암 등이 있다. 이 절이 소유하고 있는 중요 문화재로는 삼성각(충청남도 문화재자료 제57호)과 삼층석탑(충청남도 문화재자료 제58호)이 있다. <한국민족문화대백과>

동학사 부도군

관음암

길상암

미타암

숙모전

삼은각 · 동계사

대웅전

삼성각

강설전

가파른 철계단을 오르면 은선폭포 전망대가 나온다. 숨을 고르면서 한발 한발 세어보니 모두 186계단

정면으로 바라다 보이는 V자형 봉우리가 디딜방아의 쌀개를 닮았다하여 이름 붙여진 쌀개봉(828m)이다.

지금은 봉우리가 보이지 않는다. 쌀개봉 옆에 최고봉인 천황봉이 있다.

쌀개는 디딜방아를 양쪽으로 고정시키는 역할을 한다.

평소의 쌀개봉 모습

구름일까...?

아니면 안개일까...?

이렇게 분간이 어려울 땐 운무(雲霧)에 싸여있다고 하면 두리뭉실 맞다.

은선폭포(隱仙瀑布)

옛날 신선들이 숨어서 놀았을만큼 아름다운 곳이라하여 붙은 이름으로, 폭포의 물줄기가 떨어지면서 피어나는 운무는 계룡팔경 중 7경으로 일컫어진다. 이 폭포는 홍색장석질 화강암에 나타난 20cm 정도의 두께로 겹겹이 쌓인 판상(板狀)의 사(斜)절리들이 외부로 떨어져 나가면서 만들어진 높이 46m 폭 10m 경사 60도 정도의 폭포로서 산지의 정상부주변에 위치하여 갈수기에는 낙수현상이 거의 나타나지 않는다고...

다행히 비온 끝이라서 물이 떨어지는 모습을 보았으니 행운이다.

은선폭포의 위쪽으로 꼭대기 가운데에 있는 관음봉이 운무에 싸여 보이지 않는다.

관음봉(766m)은 천황봉, 쌀개봉(828m)과 더불어 계룡산의 주봉으로 불리는데, 천황봉과 쌀개봉이 출입금지구역이라서 실질적으로 계룡산의 주봉역활을 하고 있다.

관음봉 봉우리가 구름과 안개를 뚫고 천상의 세계로 올라가 버린 것이다.

‘관음봉 정상은 자욱한 운무 때문에 전망이 전혀 트이지 않는다.’고 내려오는 사람들이 전한다.

그렇지 않아도 은선폭포에 도착한 시각이 16시라서 관음봉에 다녀오게 되면 너무 어두워질 거라고 걱정을 하고 있었는데...

핑계 김에 잘 되었다. 미련 없이 뒤돌아 내려왔다.

이렇게 풍부한 계곡물을 만난 것이 얼마만인지 모르겠다. 물은 한 없이 맑고 떨어져 흐르는 소리가 참으로 청량하다. 동학계곡의 신록을 구경하지 못했지만 이만하면 동학계곡의 단풍도 그 아니 절경인가.

'여행 이야기 > 국내여행. 산행' 카테고리의 다른 글

| 신앙골에서 무건리고개 잣나무숲길로... (0) | 2015.12.05 |

|---|---|

| 임진강 겨울 풍경 (0) | 2015.12.04 |

| 퇴골수정산 단풍과 진달래 (0) | 2015.11.09 |

| 창경궁과 낙산한양도성 길의 가을, 그리고 인사동 (0) | 2015.11.06 |

| 파주 보현산(135m) 보현사(普賢寺) (0) | 2015.10.26 |