2018. 6.2(토)

오늘도 먼동이 트는 수덕산위로 아침노을이 휘황하게 타오른다.

산천초목 짙푸르고 하늘은 날마다 쾌청하다.

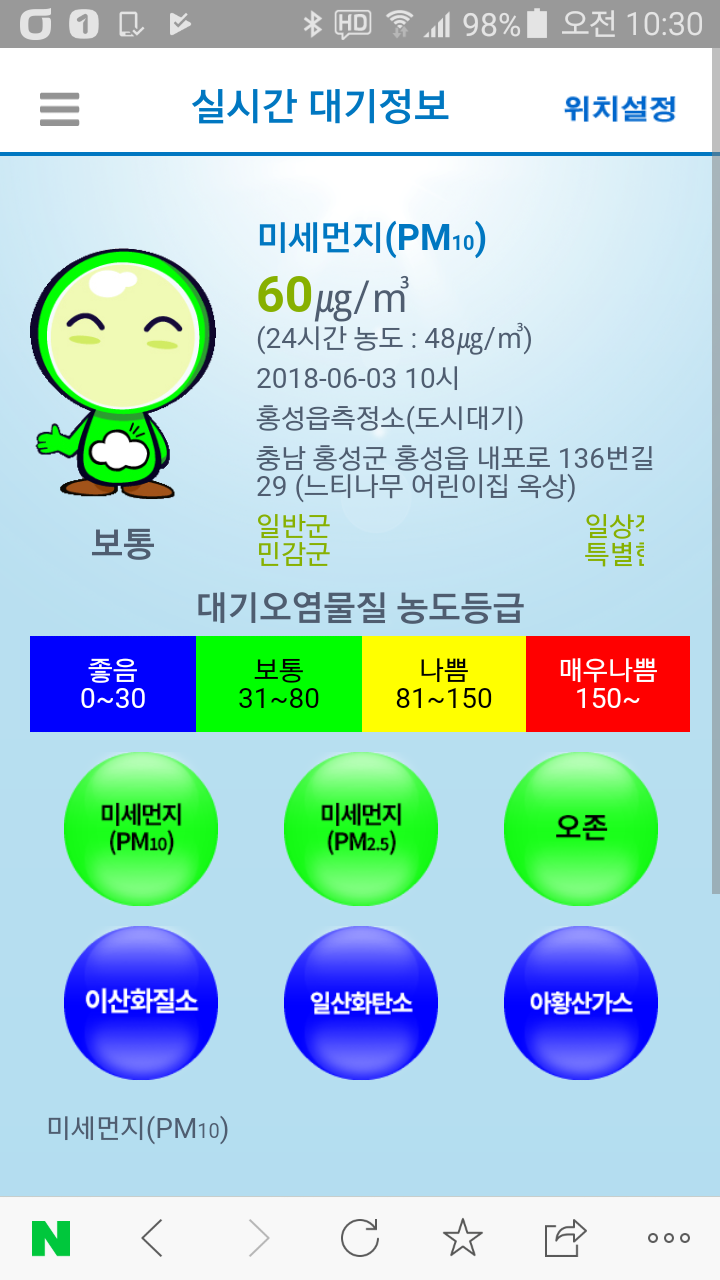

요 근래 대기의 질이 많이 좋아져 마음 놓고 숨쉬며 살만한 세상이 되었다.

움츠렸던 가슴을 다시 펴고 부지런히 산책을 한다.

지난번 칠갑산에 이어 이번에는 청양남양면에 있는 백월산(白月山, 571m)으로 간다.

이곳 말고도 청양에는 운곡면에 또 하나의 백월산(418m)이 있으며, 가까운 홍성읍에도 백월산(394.3m)이 있고, 전국적으로 꽤 많은 백월산을 찾을 수 있다.

대개 좀 높고 아름다운 산위로 밝고 흰 달이 뜨고 지는 광경을 보고 이런 이름을 붙였으리라 생각된다.

대간꾼이 아닌데도 굳이 이 먼 곳을 찾게 된 것은

내가 터 잡고 누비며 사는 가야산자락에서 이곳으로 금북정맥으로 이어진다는 점.

남서쪽으로 이어지던 금북정맥이 급격히 방향을 틀면서 북상이 시작되는 지점이라는 호기심

그리고 홍성의 백월산과 견줘보고 싶은 마음이 동인으로 작용했기 때문이다.

집에서 자동차로 43km의 거리, 10시에 백금저수지를 출발하여 14시 원점회귀, 4시간의 산행이다.

금북정맥 남북 반환점에 앉은 '외유내강형' 청양 백월산

청양, 부여, 보령의 경계에 위치한 백월산(565m)은 금북정맥의 가장 남쪽에 있으며, 남북 반환점에 앉은 산이다.

본래 비봉산이라 했으며, 같은 능선에 성태산(623.7m)과 마주하고 있다.

충청남도를 동부와 서부로 나누고, 또 동부와 서부를 북으로부터 각각 북부, 중부, 남부 셋으로 나눈다면 서부의 북부에는 그런대로 좋다는 산들이 많다.

예산의 가야산과 덕숭산, 홍성의 백월산과 용봉산, 서산의 팔봉산, 보령-홍성의 오서산 등이 잘 알려진 산들이다.

중부에는 칠갑산, 성주산, 만수산 등 몇 개의 산이 조금 알려져 있을 뿐이다. 그나마 서천 등 남부에는 들과 야산이 많아서인지 알려진 산들이 거의 없다.

백월산은 금북정맥이 거치는 산이지만 별로 알려지지 않은 산이다. 산행의 기점과 종점으로 이용되는 청양군 남양면 금곡마을의 이름 '금곡'은 '거문고 골짜기'라는 뜻으로 마을의 지형이 거문고처럼 생겼다 해서 붙여진 이름이며, 백금리도 '하얀 거문고'라는 뜻이라고 전한다.

금북정맥 남북 반환점에 앉은 백월산은 상봉이 565m로, 동쪽으로부터 500m봉과 530m봉을 거쳐 상봉에 이른다. 이들 500m대 세 봉우리가 백월산의 머리를 이루고 있는 셈이다.

상투처럼 생긴 상투바위가 이 산의 명물로 회자되고 있다.

백월산에 대한 자료는 거의 없다. 하지만 알고 보면 꽤 좋은 괜찮은 산으로 통한다.

수도권 등에서 많은 사람들이 다녀가고 있으며, 산꾼들에게는 많이 알려져 있는 모양이다. 백월산은 산세가 칠갑산과 비슷하다.

충청도의 산답게 그 기질을 닮아 겉모습은 부드럽고 순해 보였으나 산속으로 들어가 보면 꽤 험한 곳도 많다.

또 상투바위 줄바위 등 경관이 좋고 아기자기한 바위들이 곳곳에 자리 잡고 있어 산행하기에는 좋은 곳이다.

무엇보다 이 산이 좋은 것은 사람들의 발길이 많이 닿지 않아 깨끗하다는 것과 숲이 울창하다는 점이다. 곳곳에 으름이 주렁주렁 매달려 있는 것을 볼 수 있고, 석축이 아직까지 남아 있는 넓은 월산사 터도 있다.

백월산은 보령시 성주탄광에서 가까워 폐광은 되었지만 탄광 흔적이 많이 눈에 띈다. 월산사도 탄광 때문에 물줄기가 끊기면서 절이 없어지게 되었다고 한다.

특이한 점은 온 산의 바위가 퇴적암의 역암으로 마치 강자갈을 시멘트와 버무려 놓은 것 같아 신기하다.

바위에서 떨어져 나온 돌이 자갈처럼 매끈한 것도 많고, 더러는 조개껍질도 볼 수 있다고 한다.

지금도 유일하게 물이 흐르는 곳은 임도를 따라 올라가다보면 산 중턱쯤에 있는 폐사된 월산사를 오르는 길목의 계곡뿐이다.

이 물은 탄광 등의 영향인지 사람들 몸의 잡병이 없어지고 여자들에게 특히 좋다는 소문이 알음알음 퍼지면서 인근 마을뿐만 아니라 외지에서도 알만한 여자들이 몰려들어 어떤 때는 북새통을 이룬다고 금곡마을 한상묵(84) 노인은 전한다.

한 씨도 이날 답사 길에 만났는데 계곡 물에 목욕을 하고 이 산과 인근의 마을에 대해 설명해 줬다. 청정 청양을 말해주듯 옛 월산사에서 땅 속을 타고 내려오는 계곡(개울이라는 표현이 맞을 듯)의 물은 맑고 시원하다. 그래서인지 금곡저수지의 물도 깨끗한 편이다.

여자들이 이 물로 목욕을 하거나 마시면 잡병이 없어지는 등 특히 여자들에게 좋지만 남자들에게도 좋다는 물이 바위 틈사이에서 유일하게 흐르는 옛 월산사 계곡. 이 물에 목욕하던 한 노인은 바위모양에 주목하라고 귀뜸한다. 계곡 아래쪽에는 금곡저수지가 있다.

백월산(白月山)이란 이름은 청양군 남양면에선 산 위로 달이 지는 것을 봐 왔고, 보령시 청라면에선 산 위로 달이 뜨는 것을 늘 보아왔기 때문에 붙여진 이름이라고 한다. 청양사람들은 그냥 '월산'이라 부르는 사람들이 많다고 한다.

이런 재미있는 현상은 홍성의 백월산(白月山)과 이름도 같고 홍성사람들이 '월산'이라고 부르는 것과도 같아 흥미롭다.

<출처: 홍주신문, 내포지역 역사·문화·풍속 이야기, 2013.08.07>

백금2리(금곡마을)마을회관 앞에 자동차를 주차하고 등산로1코스를 따라서 백금지 – 월산사터 – 백월산정상 – 다리재 – 성태산 – 가야산 – 금곡마을로 내려오는 6.6km의 산행이 일반적이지만, 동반자의 체력에 맞추느라 중간에 다리재에서 백금지로 하산하는 코스(4.6km)를 밟았다.

백금2리노인회관

금곡마을에서 바라본 마을입구 쪽 조망. 백월산안내도에서 알 수 있듯이 백월산과 성태산으로 이어지는 산줄기가 금곡마을의 배후와 좌우를 감싸 안았고, 앞면만 이렇게 트였다.

‘거문고를 닮은 골짜기’라는 부락이름(琴谷, 금곡)이 어울리는 지형이다.

꿀풀

엉겅퀴

금년 봄 우리집보다 높은 자리에 위치한 이웃집 밭과 경계에 바람막이용으로 측백나무20주를 사다 심었는데 크는 품새가 이 밭의 나무와 영 다르다.

우리 것은 자라면서 옆으로 벌어지는데 이것은 둥글게 수형이 제대로 잡히고 있다.

품종갱신을 해야 할지 말지 생각이 많다.

백금지(白琴池) 수혜면적34ha. 총저수량 3,090톤. 제방길이 58m. 제방높이 8.3m.

선답자가 올린 백금지풍경 / 2018.5.27일

[출처: http://blog.daum.net/san256/12869923 /산정의 그리움]

나도 이렇게 아름다운 풍경을 만나리라 기대했는데...바람이 불어서 반영이 제대로 생기지 않았다.

번거롭지만 위의 블로그로 찾아들어가 감상하기 바란다.

저수지 둑에서 본 백월산

저수지 둑에서 본 다리재

때죽나무

백월산을 오르다보면 2가지의 뚜렷한 특징이 발견된다.

첫째가 역암(礫岩, 자갈돌, 자갈이 점토·모래 등과 섞여 물속에 퇴적하여 굳어진 암석)이요.

둘째는 일제의 송진수탈흔적이다.

마치 정교하게 배합된 콘크리트반죽이 굳어진 것처럼 보이는 돌과 바위들이 널려있다.

박힌 자갈은 모두 반질반질하게 닳은 몽돌이다.

이러한 역암이 산 전체를 이룬다.

백월산은 역암으로 이뤄진 산이라고 해도 과언이 아닐 정도다.

너덜로 굴러 내려와 쌓였거나 또는 내려오다가 중간 중간에 박힌 바윗돌은 물론이고

능선과 산꼭대기에 늘어선 거대한 바위까지 모두가 역암이다.

역암이란 하천 호수 해변 선상지(扇狀地)에서 퇴적된 자갈이 모래 진흙과 뒤섞여 퇴적된 후 암석화 된 퇴적암을 말한다.

백월산의 역암에서 보이는 몽돌들은 물에 의한 마찰로 인해 반질반질하게 된 것인즉

먼 옛날 이곳이 강이나 호수 아니면 바닷가였을 것이고, 그곳으로 많은 퇴적물들이 밀려와 자갈 등과 함께 매몰되어 퇴적층을 형성하고 있다가 화산작용 등 지각변동으로 융기하여 산이 되었을 것이다.

올라가는 길에서 청양백금리 월산사지(靑陽白琴里 月山寺址)축대흔적을 만난다.

월산사지는 백월산 남향 사면에 있는 절터로 총 800평정도의 규모에 3단의 축대를 쌓아 만든 것으로 추정되며 절이 차지하는 구역은 약 300평으로 3단중 중간지대에 해당한다.

동쪽에 있는 축대는 높이 160cm 정도이며 나중에 쌓은 것으로 추정되는 서쪽축대는 3m 정도이다.

절의 전면에 연화대석(蓮花臺石)이 있는 석축열이 남아있다.

연화대석은 반 정도가 남아있으며 연꽃잎이 한 면에 3연씩 조각되어있다.

이 연화대석은 끝이 반전되어있고 선이 부드러워 고려시대의 것으로 추정한다.

절은 여러 번 개축되었으나 처음 조성된 것은 고려시대라고 추정한다.

동국여지승람의 청양현 사우조(祠宇條)에 “월산사재백월산(月山寺在白月山)”이라는 기록으로 보아 조선시대전기까지 사찰이 유지되었음을 알 수 있다.

올라가는 길에 만나는 굵고 쓸 만한 소나무마다 송진채취의 아픈 상처가 이렇게 뚜렷이 남아있다.

채취는 나무에 상처를 내어 거기서 흘러나오는 송진을 컵으로 받는데 상처에 황산을 뿌리면 수확량이 증가된다고 한다.

송진은 연고제·보혁제(保革劑)·구두약·비누·도료·건조제·살충제·인쇄잉크·제지용첨가약품·반창고 등의 의약품에 이용된다.

수령으로 보아 일제강점기에 전투용기름을 만들기 위해 송진을 수탈한 흔적으로 생각된다.

백월산에는 이렇게 하늘을 향해 두 다리를 벌리고 서있는 소나무들이 제법 많다.

백월산에서 바라 본 성태산, 성태산은 금곡마을을 감싸고 백월산과 마주하고 있다.

헬기장에 도착했다. 뒤에 보이는 오서산.

공사로 인해 땅속의 역암이 드러난 자리에 몽돌이 박혀있는 모습

능선길의 바위

금북정맥구간인 공덕고개로 가는 길.

바위능선이 모두 역암이다.

배문(?)이 무엇인지...

이곳으로 배가 드나들었다는 말여? 아니면‘배처럼 생긴 문’이라고 하는 말여 뭐여?

나는 찾지 못했지만 역암에서 조개껍질이 발견된다하니 강이나 호수나 바다가 솟아올라 산이 된 것은 분명하다.

성태산 아래로 내가 자동차를 주차한 금곡마을이 보인다.

백월산을 중심으로 남양면사무소(동) 보령청라면사무소(서) 성태산(남) 화성면사무소(북). 보이는 산은 북서쪽의 오서산(790m)으로 충청남도 서부지역에서 제일 높은 산이다.

정상표지석을 세우기위해서 콘크리트를 쏟아 부은 것이 아니라 자연의 산물이다. 말하자면 콘크리트의 원조(?)

나무에 이렇게 대나무를 묶어놓은 것이 몇 곳 발견된다.

전에 우리 아랫집 李사장이 집안의 감나무에 이런 식으로 긴 대나무를 묶어 놓았기에 무슨 의미냐고 물었더니 그저 씨익 웃고 말더라.

솟대신앙이 아닐까? 산 아래쪽에서는 대나무에 하얀 깃발을 매달기고 했고...

스무고개, 이름이 정겹다. 동반자와 스무고개하면서 찾아가면 되겠다.

금북산줄기분기점! 남하하던 금북정맥이 이곳에서 갑자기 북쪽으로 방향을 잡아 돌려 북상하는 그 기점(起點)인가 보다.

임도로 내려섰다.

성태산으로 오르는 길. 대나무장대에 하얀 깃발!

곰딸기(?)

찔레꽃 하얀 꽃 순박한 꽃 찔레꽃

인동덩굴

녹이 슬어 머리속에서 뱅뱅. 생각이 안 나네. 묵혀뒀다가 생각나면 이름을 올려야지. 누가 알려주면 더 좋고.. 찾았다, “지칭개”

흰씀바귀

참싸리

기회가 되면 다음에 성태산(623m)을 돌아야 되겠다.

=====================================================================================================================================

백두대간(白頭大幹)과 1정간(正幹) 13정맥(正脈)

백두대간(白頭大幹): 백두산장군봉에서 지리산천왕봉까지 1,400여km에 이르는 우리국토의 큰 산줄기

백두정간(白頭正幹): 함경산맥 이남의 작은 하천들을 나누는 구분선으로 명칭부여.

13정맥(正脈)은 1)청북정맥 2)청남정맥 3)해서정맥 4)임진북 예성남정맥 5)한북정맥 6)한남 금북정맥 7)한남정맥 8)금북정맥 9)금남호남정맥 10)금남정맥 11)호남정맥 12)낙남정맥 13)낙동정맥으로 분류되며

산맥의 체계가 청천강·대동강·예성강·임진강·한강·금강·영산강·섬진강·낙동강 등 하천의 수계(水系)를 기준으로 나누어져 있음을 알 수 있다.

한남금북정맥 [漢南錦北正脈]은 속리산 천황봉(千皇峰)에서 서북으로 뻗어 충북북부내륙을 동서로 가르며 경기도안성 칠장산(七長山)에 이르는 산줄기를 말한다.

종착지의 칠장산에서는 다시 서북쪽으로 김포 문수산(文殊山)까지의 한남정맥(漢南正脈)으로 이어지고,

남서쪽으로는 태안반도에 있는 안흥(安興)까지의 금북정맥(錦北正脈)으로 이어진다.

칠장산에서 한남정맥과 갈라지는 금북정맥이 남서쪽으로 이어지다가 급격히 방향을 틀어 북상하는 지점이 바로 청양의 백월산(白月山, 지도에 일월산으로 표기됨은 오류)이다.

'여행 이야기 > 국내여행. 산행' 카테고리의 다른 글

| 영인산(靈仁山) 산행 (0) | 2018.06.14 |

|---|---|

| 아산시 영인산(靈仁山) (0) | 2018.06.13 |

| 금북정맥 [수덕고개 - 까치고개 구간] 홍동산에서 내려다본 풍경. (0) | 2018.06.02 |

| [사진] 여명(黎明) (0) | 2018.05.26 |

| 홍성 홍동산(弘東山, 310m) (0) | 2018.05.26 |